今年はフランス海軍分遣艦隊司令官の日本上陸ならびに、琉球とフランスが署名した琉仏修好条約から170周年にあたります。これらの関係分野を専門とする4人の学会員による発表と討論によって、幕末期の東アジア情勢を、日本、清、琉球それぞれの視座に目配せしつつ、フランスの軍事・外交的進出を縦糸としながら縦断的に検証します。来航の相次いだ西洋列強の艦船の圧力が、この地域の人々の往来に熱を帯びさせる一方、近代の幕開けへと向かっていく過程を複眼視点によって読み解きます。

プログラム

13時30分 開場

14時00分 開会挨拶と趣旨説明:池村俊郎(学会会長、総合司会)

14時15分 有利浩一郎(財務省、近代日仏交流史研究家)

「フランス海軍の日本初上陸から170年――クリミア戦争における英仏露海軍の軍事行動の視点から幕府と仏海軍の折衝・交流を見つめ直す」

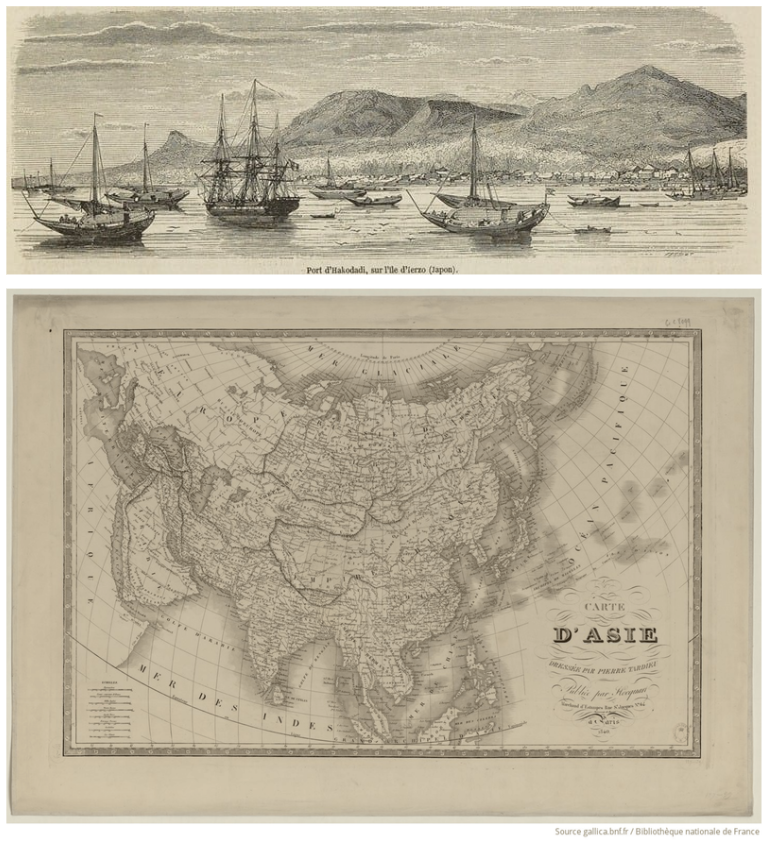

近代において日本本土に初めて上陸したフランス人は、170年前、1855年5月に軍艦3艦を率いて長崎に来航したタルディ・ド・モンラヴェル海軍大佐らである。クリミア戦争における軍事行動の一環としての来航であったが、この来航時期は仏租界がある上海を巡る清国内の反乱の状況にも影響されていた。そこで、クリミア戦争当事国であった英仏露の列強3国の極東アジアでの軍事行動の概要や上海における英仏海軍の動向を明らかにしつつ、仏海軍はどう日本(徳川幕府)に接したのか、同大佐の書簡群と日本側の史料を照らしあわせながら、和親条約を締結しないままに幕府と仏海軍が行った折衝と交流の実態を考察する。

14時45分 宮里厚子(琉球大学教授・国際地域創造学部)

「琉球によるフランス海軍と宣教師に対する独自折衝――琉仏修好条約の意義を考える」

1844年、宣教師を伴って仏海軍艦船が琉球王国に初めて来航する。日仏修好通商条約より先に、1855年には琉仏修好条約が結ばれる。文字通り、力づくでフランス側に署名させられた条約は、結局フランス本国で批准されずに終わる。発効しなかった同条約だが、琉球においては宣教師の滞在環境の改善に役立て、また日本の琉球併合にあたっては、琉球側がフランスの介入を請願する拠り所とするなど、「意味」をもった。中国と日本・薩摩に「両属」する立場にあった琉球が、仏海軍や宣教師たちにどのように対峙したのか。署名から170年を経た琉仏修好条約を中心に検証する。

15時15分 世川祐多(外務省外交史料館主査)

「ナポレオン3世の極東戦略と初代駐日公使ベルクール――皇帝臣下たる外交官として」

カエサルに心酔するナポレオン3世は、世界の覇権を求め外交と軍事力を展開した。一方で当時のフランス外交官には、王党派が多いという統率上の矛盾があった。まだ研究成果の乏しいベルクールだが、王党派に位置づけられた後任ロッシュとは対照的に、外交書簡からはナポレオン3世の臣下として忠実に振る舞う姿が浮かび上がる。ベルクールを通して、当時のフランス極東戦略と、対日外交を俯瞰的に検討する。

15時45分 趙 怡(関西学院大学教授・経済学部)

「上海フランス租界の黎明期(1840-1860年代)――清王朝が直面した「西洋の衝撃」、誰が、何を見たか」

上海フランス租界の成立から「太平天国」による混乱期を経て、「洋務運動」の開始とともに安定期に入った20年余の黎明期について、中国の文化人と英米仏の宣教師や外交官たちが書き残した記録を通して、当時の様相を垣間見る。清王朝が直面していた内外の危機と、アヘン戦争とキリスト教布教がもたらした「西洋の衝撃」という時代背景を視野に入れ、具体的に誰が、何をみたかを横断的に検証する。それを通してフランス租界と英米(共同)租界との比較も試みたい。

16時15分 休憩

16時30分 総合討論および質疑応答

17時15分 閉会