第42回 渋沢・クローデル賞 奨励賞

奨励賞

藤原翔太 氏

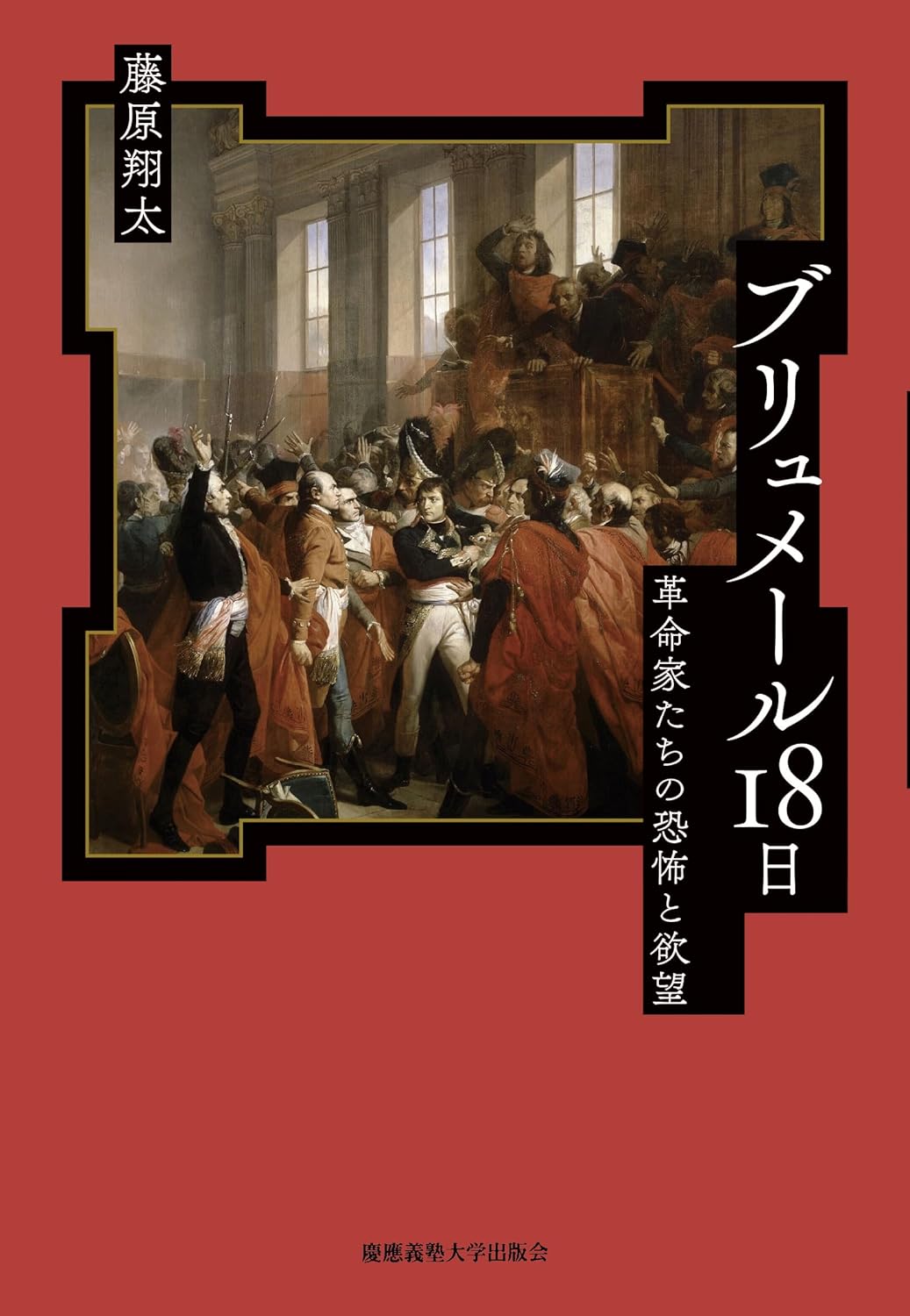

『ブリュメール18日——革命家たちの恐怖と欲望』

慶應義塾大学出版会、2024

1986年、島根県出身。2016年トゥールーズ・ジャン・ジョレス大学博士課程修了。博士(歴史学)。福岡女子大学国際文理学部准教授などを経て、現在は広島大学大学院人間社会科学研究科准教授。『ブリュメール18日』(慶應義塾大学出版会、2024年)で第24回大佛次郎論壇賞を受賞。他の著書に、『ナポレオン時代の国家と社会』(刀水書房、2021年)、『ポピュリスト・ナポレオン』(角川新書、2025年)など。

受賞者の言葉 |

この度は、歴史ある渋沢・クローデル賞奨励賞を賜り、大変光栄に存じます。選考委員の先生方をはじめ、関係者の皆様に心より御礼申し上げます。 |

選評 |

評者 澤田直(立教大学名誉教授) フランス革命の末期、1799年11月9日、共和暦の霧月(ブリュメール)18日に起こったために「ブリュメール18日」のクーデタと呼ばれる事件は、ナポレオン・ボナパルトが皇帝の座に着実に近づいた一歩として世に知られる。その前月にエジプト遠征から急遽帰国したナポレオンは、テルミドール9日のクーデタによって総裁政府の実権を握ったエマニュエル=ジョゼフ・シィエス、警察大臣フーシェらと謀り、元老議会におけるアナーキストの蜂起計画を口実に、兵士を議場に入れ、議会を解散させ、三人の統領による臨時政府として統領政府を樹立し、自ら第一統領となった。この事件は従来、権力欲に駆られた軍人ナポレオンが、同じく権力欲に駆られた政治家シィエスと組んで、政権奪取をするために引き起こしたという図式で語られることが多かった。 |