第42回 渋沢・クローデル賞 本賞

本賞

貝原伴寛 氏

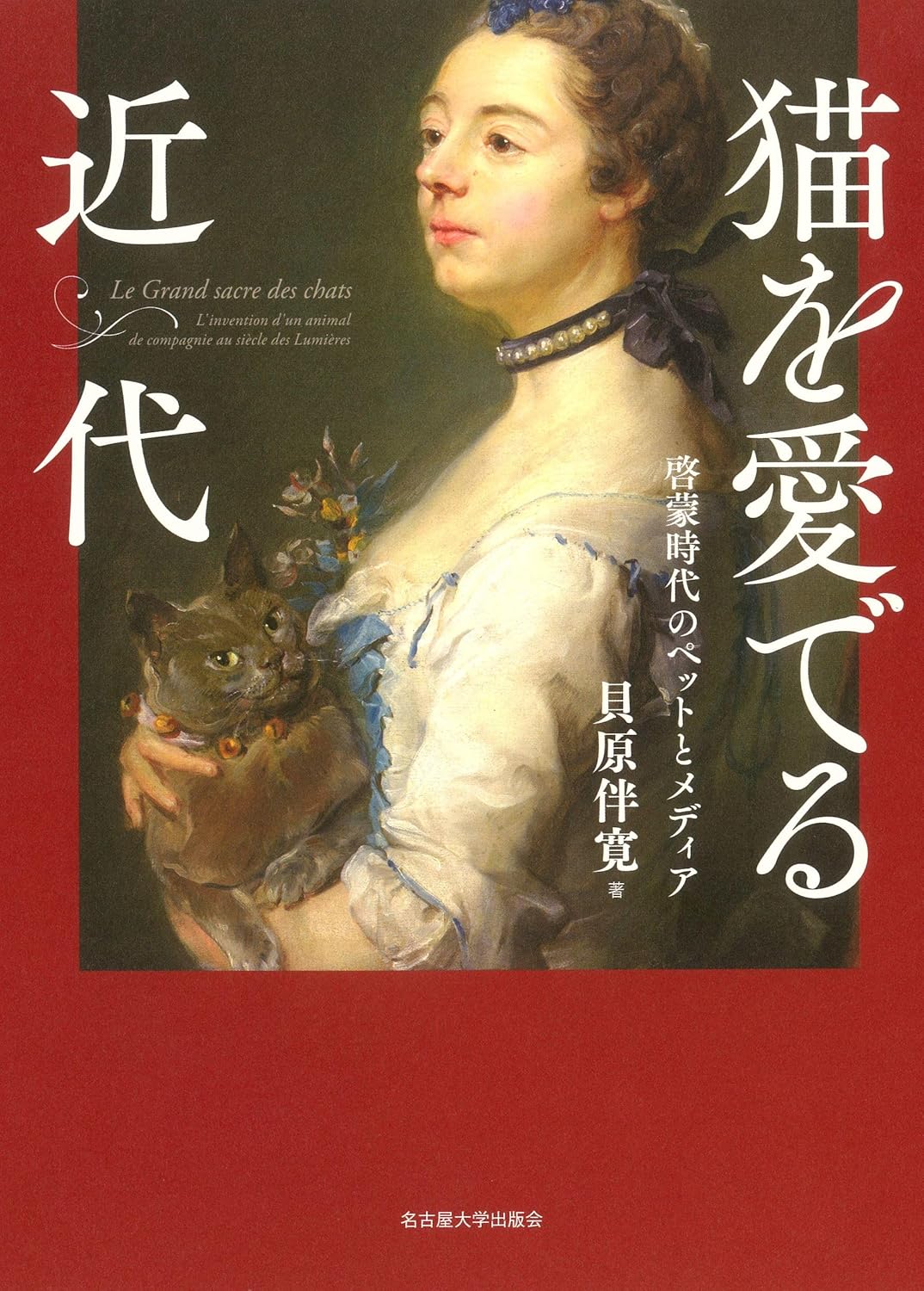

『猫を愛でる近代——啓蒙時代のペットとメディア』

名古屋大学出版会、2024

千葉県出身。東京大学教養学部卒業(2016年)、同大学院総合文化研究科修士課程修了(2018年)。フランス国立社会科学高等研究院(EHESS)歴史研究センター博士課程修了(2023年)。Docteur (histoire et civilisations)。日本学術振興会特別研究員(PD)を経て、2025年4月より早稲田大学文学学術院講師。専門は18世紀を中心とする近世フランス史。

受賞者の言葉 |

栄えある渋沢・クローデル賞の本賞を賜り、光栄の至りです。審査員の先生方、関係者の皆様、ならびに私の研究活動にご支援をいただいた全ての方々に篤く御礼を申し上げます。 |

選評 |

評者 川出良枝(放送大学教授) 本書は、18世紀フランスを中心に、猫が害獣(ねずみ)対策の道具、食用動物、医療資源といった対象からペットとして愛玩される存在へと変貌を遂げた過程を「感情史」という方法論にもとづいて追跡する。この時期―歴史学では「近世」とくくられるおおむね15世紀末~18世紀末―のフランスにおける猫についての百科全書的とも言えるような豊かな見取り図となっている。フランス社会科学高等研究院に提出した博士論文をもとにした、ほぼ500ページに達する浩瀚な作品である。史料や文献を幅広く渉猟し、その博識ぶりに圧倒される。実証的な手続きや二次文献への目配りといった面においても実に堅実である。 |